飽きっぽい私が最後まで夢中で読んだ洋書『The Wedding People』Alison Espach レビュー

普段はSNSをスクロールしたり短い動画をつまみ見したりで、長い文章に腰を据えて読むことがめっきり減ってしまった私。だからこそ、夢中で最後まで読み切れた The Wedding People との出会いはちょっとした驚きでした。この記事では、物語のあらすじや魅力から、英語表現の読みやすさまで、私なりの視点でご紹介していきます。

本と私

最初に断っておくと、「洋書のレビュー」なんてたいそうなことを言うと、日頃から洋書を読み漁っている人間かのように聞こえるかもしれませんが、私は全くそんなことはありません。

ここ数年、InstagramのリールやYouTubeのショート動画、Xのタイムラインに脳が慣れすぎてしまい、本にじっくり集中する機会がめっきり減りました。加えて洋書となると、いくら海外生活が長いとはいえ帰国子女ではないので、日本語よりも集中力が途切れやすい。これまで何冊も洋書を買ってはみたものの、実際に読み切ったのは高校時代に課題として無理やり読まされた一冊だけ、という体たらくでした。

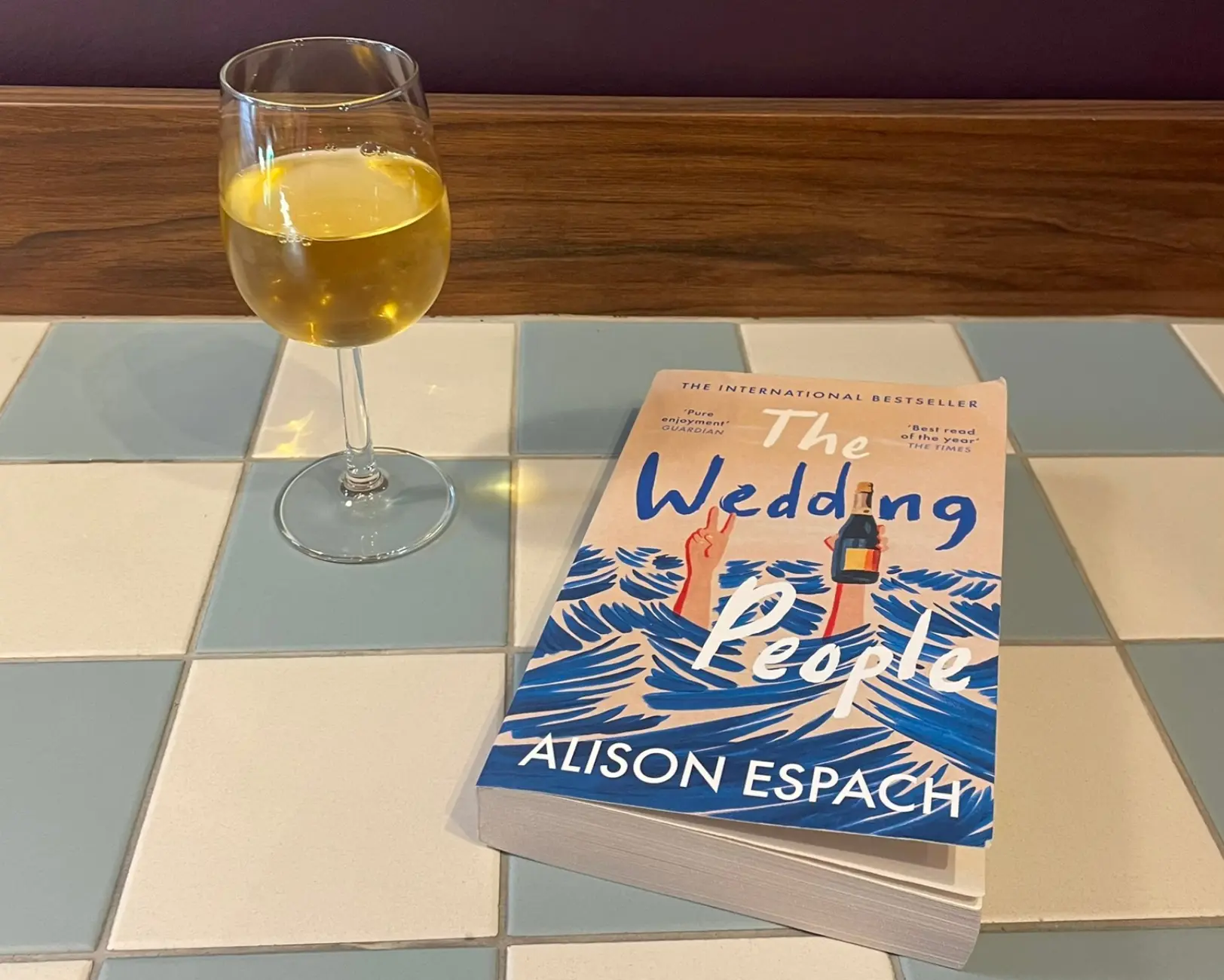

そんな私がロンドンの本屋に立ち寄ったある日。海の波の中でシャンパンボトル片手にピースサインをしている印象的な表紙にふと惹かれ、Amazonで調べてみるとレビューはなんと12万件。閉店間際ということもあり、詳細はほとんど知らないまま「なんか良さそう」という直感だけを頼りにレジに持って行きました。それが、Alison Espachの『The Wedding People』との出会いです。

The Wedding Peopleのあらすじ

『The Wedding People』の主人公はフィービー・ストーン。夫の不貞による離婚で心はズタズタ、仕事にも張り合いがなく、大切な猫まで亡くしてしまい、人生のどん底にいます。もう全部終わらせよう―そんな決心のもと、彼女は海辺の豪華ホテル「コーンウォール・イン」に一人チェックインします。荷物も持たず、“最期の贅沢”のつもりで。

ところが、ホテルでは一週間にわたる盛大な結婚式が進行中。新郎新婦、親族、友人…いわゆる「結婚式の人たち(The Wedding People)」に囲まれたフィービーは、思いがけずその輪に巻き込まれていきます。

結婚式の熱気に戸惑いながらも、新婦リラをはじめとする人々との交流が、彼女の心を少しずつほぐしていきます。本当はここで終わらせるはずだった人生。でも“結婚式の人たち”との関わりを通して、フィービーはまだ自分に残されているものに気づきはじめるのです。

華やかで騒がしい結婚式が、主人公にとって再生のステージに変わっていく―『The Wedding People』は、痛みと喪失を抱えた一人の女性が、新しい始まりを見つけていく物語です。

The Wedding Peopleの魅力と感想

あらすじから想像できる通り、この本は「大きな事件」で読者を引っ張るタイプの物語ではありません。むしろ本来なら交わらなかったはずの人間関係が、結婚式という特別な場で交差し、そこで得た経験や言葉が人生を塗り替えていく。その過程が丁寧に描かれています。

なぜ私が、毎晩の楽しみとして日々読み進められたのか。理由は、おそらく「絶望、友情、家族、恋愛」といった誰もが人生の中で経験する感情を、リアルで繊細に言語化してくれているからだと思います。軽く言ってしまえば「わかるー!」と心に響く瞬間の連続でした。

鬱や喪失、不妊といった重いテーマも登場します。しかしEspachの筆致はそれを単なる悲劇として描くのではなく、人間らしい痛みと葛藤を通して「それでも人は生きていく」という姿を描き出します。だからこそ読んでいて辛すぎず、むしろ「自分の中の痛み」まで優しくすくい上げてくれる感覚がありました。

また、華やかで少し滑稽な結婚式という舞台設定が功を奏し、登場人物たちの人間味やユーモアが、重くなりがちな場面にバランスよく温かさを与えてくれます。ところどころでクスッと笑える場面もあり、そのおかげで物語は最後まで軽やかに読み進められました。

とりわけ印象的だったのが、この二つの言葉です。

There is no such thing as a happy place. Because when you are happy, everywhere is a happy place. And when you are sad, everywhere is a sad place.

「幸せの場所」なんてものは存在しない。だって、人が幸せなときはどこにいても幸せな場所になるし、悲しいときはどこにいても悲しい場所になってしまうから。

“Life is strange. Always thinking that this one thing is going to make you happy. Because then you get it. And then you’re maybe not as happy as you imagined you would be. Because every day is just every day. Like the happiness becomes so big you have no choice but to live inside it. Until you can no longer see or feel it. And so you start to fixate on something else.”

人生って不思議。いつも「これさえあれば幸せになれる」と思い込んでしまう。でも実際に手に入れてみると、想像していたほどの幸せではなかったりする。結局、毎日はただの毎日で、幸せは大きすぎてその中で生きているうちに、見えなくなり、感じられなくなる。そしてまた、別のものへと心を向けてしまう。

これを読んだとき、現代社会における暗黙の“幸せのチェックリスト”が浮かびましました。

いい大学に入る

大企業に就職する

たくさんお金を稼ぐ

結婚する

子どもを授かる

…といった暗黙の了解のような“幸せへの切符”。でも実際には、手に入れた瞬間は確かに嬉しくても、時間が経てばそれは単なる日常になっていきます。そしてまた、次の切符を探し始める。

Espachの言葉は、そんな見落としがちなサイクルを思い起こさせてくれました。そして同時に、「幸せとはどこかにあるゴールではなく、今この瞬間のなかでどう感じ取れるかにかかっているのかもしれない」と考えさせられたのです。

こうした気づきを与えてくれるのも、この小説がただの物語以上に価値を持つ理由のひとつ。人間関係の温かさや痛みを描くストーリーでありながら、同時に“幸せとは何か”などという普遍的な問いを投げかけてくれる。その点が、この本を読み終えた今でも心に残り続けています。

英語のレベル

私が集中力を切らさずテンポよくページをめくることができたのは、物語の魅力だけでなく英語の読みやすさがあるかもしれません。

文章はとても現代的で軽やか。日常会話や内面の独白が多く、古風な言い回しは少なく現代的な英語が全体的に使われていてサクサク読めます。難解な専門用語はあまりなく、基本的には一般的な小説レベル。ただし、心情描写や比喩表現では少し凝った言葉が出てくることもあります。

あくまで日常的に英語を使い慣れている人向け。英語学習の一環として「洋書に挑戦してみたい」という初心者には少し難易度が高いかも。

おわりに

『The Wedding People』は、毎晩の読書が楽しみになるほど夢中で読み進められた一冊でした。大きな事件がなくても、人生の普遍的な感情や問いを繊細に描き、読者の心に静かに共鳴する。まさに「読み終わったあとにじんわり残る」タイプの物語です。

そして今は、Matt Haigの『The Midnight Library』を読み始めたところです。『The Wedding People』の余韻にまだ浸っていてなかなか入り込めていませんが、読み終えたらまたレビュー記事を書こうと思いますので、ぜひそちらもチェックしていただけたら嬉しいです!